Blog

Tomber enceinte avec un col fragile : tout comprendre sur le cerclage utérin

Sommaire (A lire dans cet article)

Le col de l’utérus : un rôle clé pendant la grossesse

Avant de parler de cerclage, prenons un moment pour comprendre le rôle du col de l’utérus. Pendant la grossesse, le col agit comme une porte fermée qui garde le bébé en sécurité à l’intérieur de l’utérus. Il doit rester fermé, long et tonique jusqu’à la fin de la grossesse, puis s’ouvrir au moment de l’accouchement.

Chez certaines femmes, pour différentes raisons (anatomie, antécédents de fausses couches, interventions sur le col, grossesses multiples...), le col peut commencer à s’ouvrir trop tôt, sans contractions. On parle alors d’insuffisance cervicale.

Le cerclage est une solution proposée pour renforcer ce col « fragile » afin de prolonger la grossesse autant que possible.

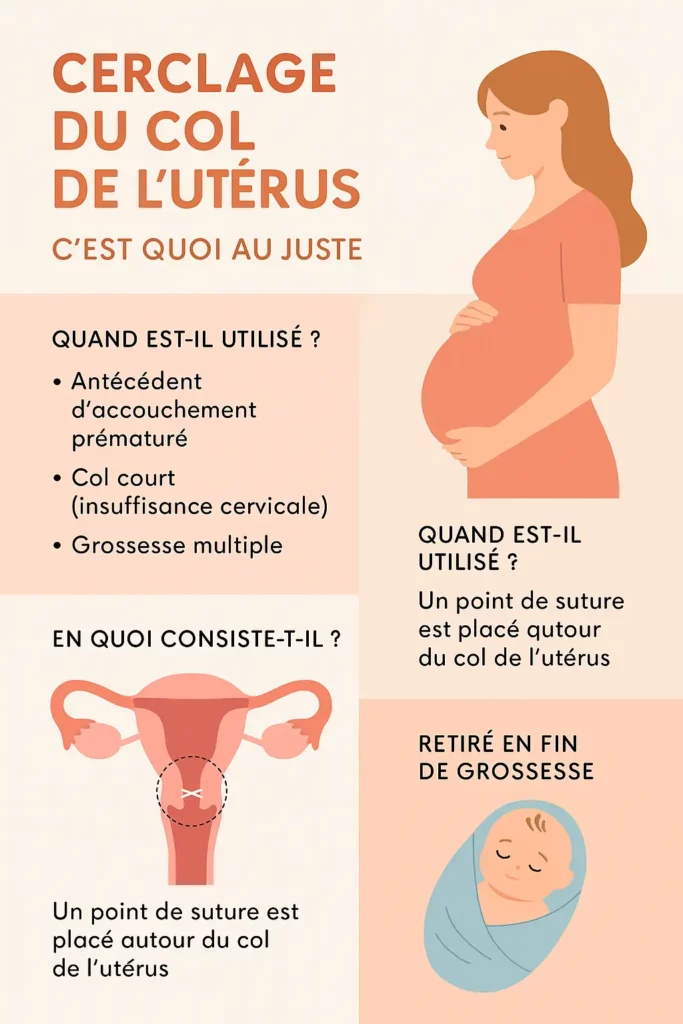

Le cerclage du col de l’utérus, c’est quoi exactement ?

Le cerclage est une intervention chirurgicale minimale mais essentielle, qui consiste à placer un fil solide autour du col pour le maintenir bien fermé, comme une sorte de lacet ou de ruban de sécurité.

Ce geste a pour objectif d’éviter une ouverture prématurée du col et de réduire les risques d’accouchement avant terme.

Il ne s’agit pas d’une intervention douloureuse ni compliquée, mais elle demande une vraie organisation médicale, un suivi précis, et parfois un certain repos. Elle est généralement proposée autour de la 12e à 16e semaine de grossesse, selon les cas.

Pourquoi propose-t-on un cerclage ? Est-ce fréquent ?

Le cerclage n’est pas systématique. Il concerne environ 1 à 2 % des grossesses, souvent celles dites à risque.

Voici les principales situations où un cerclage peut être envisagé :

- Vous avez déjà eu un accouchement prématuré inexpliqué ou une fausse couche tardive (après le 2e trimestre).

- On a diagnostiqué une insuffisance cervicale lors d’une précédente grossesse.

- Lors de vos échographies précoces, le col apparaît court (généralement < 25 mm avant 24 SA).

- Vous attendez des jumeaux ou plus, et le col montre des signes de faiblesse.

Il peut être préventif, thérapeutique, ou en urgence, selon le moment et la raison pour laquelle on décide de poser le cerclage.

Comment se déroule l’intervention ?

L’intervention se fait en ambulatoire ou avec une courte hospitalisation (souvent une nuit). Elle se réalise sous anesthésie locale ou rachianesthésie, parfois générale si nécessaire.

Concrètement, le médecin place un fil solide (souvent en nylon ou polyester) à la base du col par voie vaginale. L’ensemble ne prend qu’une vingtaine de minutes. Il n’y a pas de cicatrice visible ni de douleur intense ensuite.

Après l’intervention, vous restez quelques heures en observation, puis vous pouvez rentrer chez vous avec des recommandations de repos pendant quelques jours. Une surveillance régulière sera mise en place tout au long de la grossesse.

Le quotidien avec un cerclage : à quoi s’attendre ?

La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de femmes vivent une grossesse tout à fait normale avec un cerclage, à condition de respecter certaines précautions.

Cela peut impliquer :

- Un allègement des activités physiques, sans forcément rester alitée à 100 %.

- Éviter les rapports sexuels si le médecin le recommande.

- Une surveillance régulière du col par échographie.

- Une attention particulière aux signes de contraction, douleurs ou pertes inhabituelles.

Le cerclage n’empêche pas de vivre sa grossesse pleinement, mais il invite à ralentir, à écouter son corps et à se faire accompagner avec douceur.

Est-ce que le cerclage est risqué pour le bébé ou la maman ?

Le cerclage est un geste sûr, mais comme toute intervention, il peut comporter quelques risques, heureusement rares : infection, rupture des membranes, contractions. Ces risques sont minimisés par une bonne hygiène, un suivi médical attentif et une détection précoce des symptômes.

Il est essentiel de parler ouvertement avec votre gynécologue de vos inquiétudes, de poser toutes vos questions et de bien comprendre les bénéfices du cerclage dans votre situation personnelle.

Et le jour de l’accouchement ?

Le cerclage est retiré autour de la 37e semaine, lorsque le bébé est prêt à naître. Cela se fait très simplement en consultation ou à l’hôpital, sans anesthésie.

Dans certains cas rares, s’il y a des signes d’accouchement prématuré, le fil peut être retiré plus tôt. Le cerclage n’empêche pas un accouchement par voie basse, sauf complications particulières.

En résumé : faut-il avoir peur du cerclage ?

Non. Le cerclage est un outil précieux de la médecine moderne pour protéger les grossesses à risque. Il peut sembler impressionnant au début, mais il est souvent vécu comme un soulagement par les femmes concernées.

Si votre médecin vous le recommande, ce n’est pas pour vous alarmer, mais pour vous donner les meilleures chances de vivre une grossesse sereine, en toute sécurité.